他の人から遺産分割協議書の押印を求められた場合

遺産分割協議書の効力について

遺産分割協議書とは

相続手続を進める際に、故人が遺言書を遺していない場合に必ず作成が必要なものとして、遺産分割協議書が挙げられます。

遺産分割協議書とは、相続人の間で、どの遺産を、どのように分けるかを話し合った結果をまとめた書面です。

遺産分割協議書は、相続人全員が1人ずつ署名または記名に実印を押すことで成立します。

>>遺産分割協議書の作り方の解説はこちら

遺産分割協議書に納得せずに押印してしまった事例

本来は、相続人間で話し合った遺産分割の内容に納得した上で、署名・押印を行うことになります。

しかし、「遺産分割を早く終えたいのですぐ署名した」「署名を求められたので、慌てて署名してしまった」「書面で司法書士や弁護士から押印をするよう手紙が届いた」など、内容をよく把握せずに署名・押印をしてしまう方がいらっしゃいます。人によっては、「遺産の内容を知らされずに、兄から遺産分割協議書に署名をしてほしい」と急に求められた、脅迫に近い形で押印をするよう責められた、ということもあります。

遺産分割協議書によくわからず署名・押印をすると…

しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、特殊な事情がある場合を除いて、遺産分割協議書の内容について承諾したことを後から取り消すことは、極めて困難です。特に、遺産分割協議書に署名・押印をした後、不動産の相続登記(名義変更)が完了してしまうと、民法の規定上も取消がほとんど無理な状態となってしまいます。

実際に、判例として、内容に不備の無い遺産分割協議書に、間違いなく実印を押印し、印鑑登録証明書も添付しているという場合には、多くの裁判例で遺産分割協議の無効が否定されています(東京地裁平成27年1月28日)。

そのため、遺産分割協議書にサインをする前に、不安なことや疑問があるのであれば、まず初めに、専門家に相談することをお勧めいたします。

遺産分割協議書が無効になる場合

先述の通り、遺産分割協議書に署名・押印をしてしまった場合、、遺産分割協議書の内容について承諾したことを後から取り消すことは、極めて困難です。

しかし、遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる場合もあります。下記に当てはまることが1つでもありましたら、当法律事務所に一度無料相談いただければと思います。

・遺産分割協議が、相続人の一部のみで行われていた場合

・遺産分割協議をやり直すことに、相続人全員が同意した場合

・遺産分割協議の場で、遺産の一部が隠されていた場合

・遺産分割協議後に、新たな相続人が現れた場合

・遺産分割協議後に、遺産が発見された場合

・遺産がすでに遺贈がなされていた場合

署名・押印をした遺産分割協議書の内容が無効とされた事例

相談内容

父が亡くなり、相続人はAさんと兄B 母Cです。相続税の配偶者控除を利用するため、全遺産を母Cが相続する旨の遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印し、同時にこの遺産分割は相続税の申告のための仮のもので相続税の申告後に再度正式な遺産分割協議をすることにして、弁護士に依頼して覚書を作成し、3名とも署名押印しました。相続税の申告後にAさんが正式な遺産分割を母Cと兄Bに求めたところ、拒否され、母Cは死亡し、父の遺産をAさんと兄Bに各財産毎に割りつけ遺産の大部分を兄Bに相続させる旨の自筆証書遺言があることが兄Bの申し立てた家庭裁判所の検認手続で判明しました。

争点

・遺産分割協議の不存在ないし無効

・自筆証書遺言の無効

弁護士の対応

兄Bに覚え書を示し、父の遺産分割協議書の不存在ないし無効、父の遺産を全部相続したことを前提とするCの遺言が無効であることを主張しましたが拒否したのでその確認を求めて裁判をしました。

裁判の結果、遺産分割協議書と自分が相続していない財産についてなされた母Cの自筆証書遺言は無効となり、Bさんとの間で父母の遺産分割をやりなおすことになりました。

弁護士のコメント

自筆証書遺言は、母Cの法定相続分の2分の1の範囲では有効となる可能性もありましたが、裁判所は、遺産分割協議前に法定相続持分を処分する権限もないとして無効としました。

遺産分割協議書についてお困りごとは早めに弁護士にご相談を

〇遺産分割協議書に署名・押印を求められたが、内容に納得がいかない

父が亡くなり、Aさんの夫は父より先に亡くなったので相続人は、Aさんの子と夫の弟Bと母Cです。遺産自宅は東京都内にあり、2億円ほどの時価だそうです。相続税の申告期限の1か月前になって、弟Cは、Aさんはパート勤めで相続税の支払が大変だろうから、母Cに相続してもらって母Cの相続のときに相続すればよいと言って、母C4分3、弟B4分の1とする遺産分割協議書を作成して、署名押印を求めてきました。このまま署名押印してよいでしょうか?。

〇署名・押印をした遺産分割協議書の内容に問題があるので相談したい

父が亡くなり、相続人はAさんと兄B姉Cです。3人で父の2000万円ほどの自宅を相続し、売却して3等分することにして遺産分割協議書を作成署名押印しました。その後、姉Cが2000万円の父の死亡保険金を受け取っていることが判明しました。姉Cの取り分を0にする遺産分割協議を再度できませんか?。

こういったことでお悩みの方は、まずは弁護士に相続の相談をしていただくことをおすすめいたします。

相続問題の解決実績が豊富な弁護士が長期間放置していた相続の問題を解決に導くサポートをさせていただきます。

当事務所では相続に関する初回面談相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。

無料相談のお申し込みはお電話(078-362-2411)または問い合わせフォームより受け付けております。

遺産分割でお困りの方へ>>

相談の流れについて詳しくはこちら>>

弁護士による相続の無料面談相談実施中!

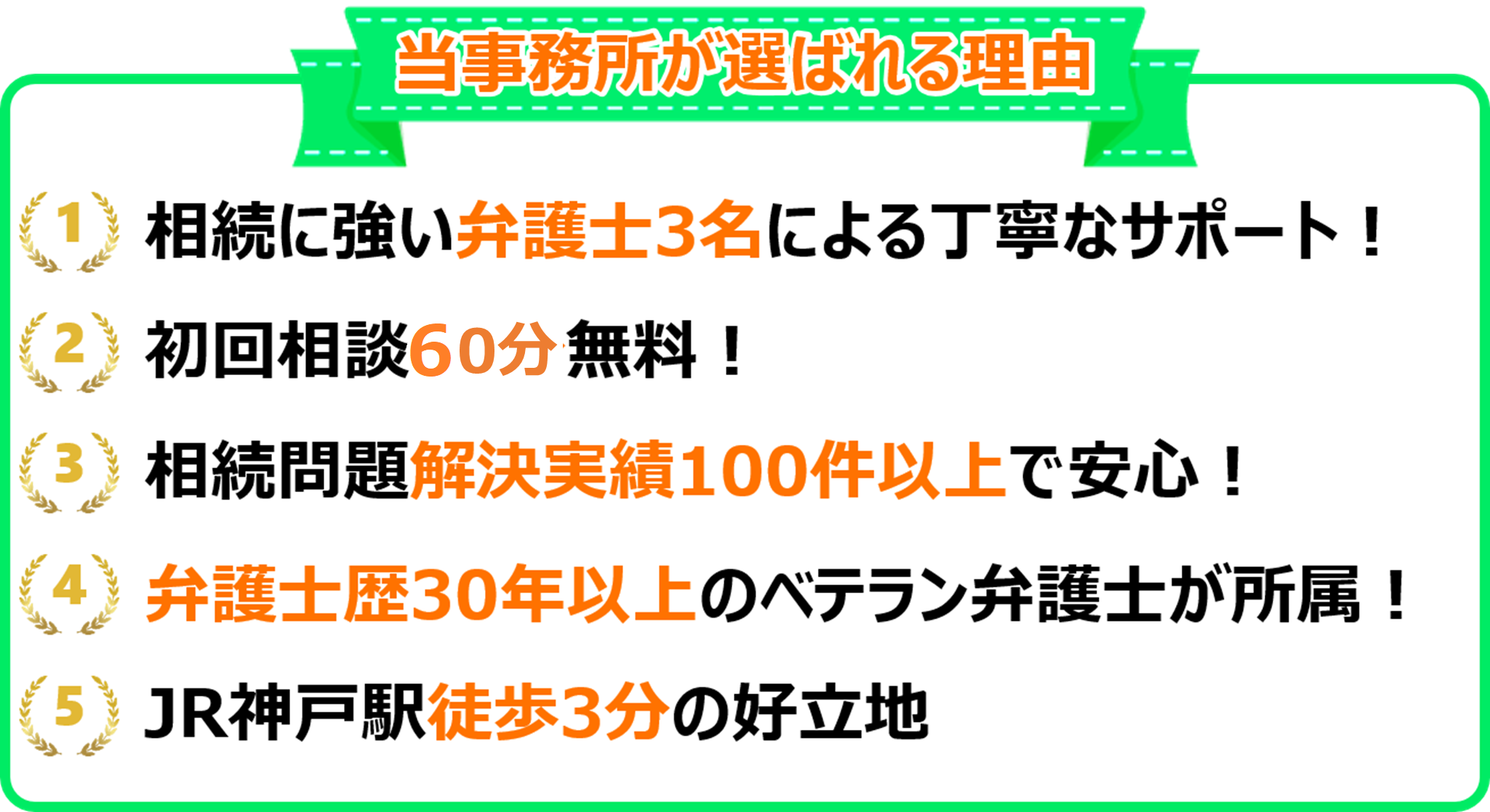

藤井義継法律事務所では、初回面談相談は60分無料となっております。

相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方

遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方

子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方

などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

当事務所が選ばれる理由

当事務所によく相談いただく内容TOP3

よくあるご質問

この記事の執筆者