弁護士コラム

●戸籍記載事項証明書(戸籍謄本)の取得が本籍地以外で取得できるようになりました。

これまでは、戸籍謄本記載の本籍地の役場で個別に取得する必要がありましたが、窓口での本人申請で、オンラインで被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や本人の戸籍謄本を全て取得できるようになりました。 住所地と本籍の役場が異なる場合事前申請でコンピニでの取得が可能となりました。https://www.lg-waps.g... 続きはこちら≫

相続放棄後の土地建物の管理(保存)義務に関する法改正

【2023年3月まで】 被相続人の借金や、売れる見込みのない不動産を相続したくない場合に利用されるのが相続放棄ですが、2023年3月末までは相続放棄をしても、 ・後順位の相続人がいない ・複数の相続人全員が相続放棄した場合 には、相続放棄をしても相続財産の管理義務がありました(改正前民法940条)。 ... 続きはこちら≫

住宅の遺産控除(持ち戻し免除)

令和元年7月1日以降に亡くなった場合に適用があります。 婚姻期間が20年以上の配偶者に対する居住用建物の贈与について持ち戻し免除の推定がなされました。民法第903条4項 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産を贈与した場合、基礎控除110万円に加え、2000万円まで贈与税の控除があります。相続税法... 続きはこちら≫

相続登記の義務化が令和6年4月から始まります。

相続登記の義務化が令和6年4月から始まります。 それぞれ、期間内に相続登記をしてないと10万円以下の過料の制裁がありますのでご注意ください。 整理すると、 単独相続で遺産分割協議が不要な場合 〇令和6年4月以前に被相続人が亡くなり、亡くなったことを知っていた場合は、令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません... 続きはこちら≫

遺産分割を円滑に進めるための民法相続法改正

更新日時:10月2日 民法の共有(共同所有)に関して、共有制度が変わります 1 共有物の管理(民法252条) 旧法 共有物の変更(宅地造成)は全員の同意が必要 管理(使用・賃貸)は持分の過半数の同意が必要 保存(共有物の修繕)単独で可 改正法 共有物の変更(宅地造成)は全員の持分の過半数の同意で足りる。... 続きはこちら≫

相続登記の期限と義務化はいつから?不動産・土地相続への影響を弁護士が解説

本コラムは相続登記の義務化の実施によりどのような影響が出てくるのかについてお伝えします。 相続登記の期限 これまでは相続登記の期限はなく相続登記する義務もありませんでした。 このたび不動産登記法の改正で、相続登記を相続開始(被相続人の死亡)から3年以内にしなければならなくなりました。... 続きはこちら≫

遺産分割協議に期限が設けられるの!?2021年の民法改正のポイントを弁護士が解説

本コラムは遺産分割協議の法改正が予定されている2024年以降どのようにかわるのかについてお伝えしていきます。 特別受益と寄与分について10年以内という期間制限が設けられる 特別受益(相続人の1人に対する生前贈与等)や寄与分(相続人の遺産や被相続人の療養看護についての相続人の寄与)の主張が10年に制限される... 続きはこちら≫

弁護士による相続の無料面談相談実施中!

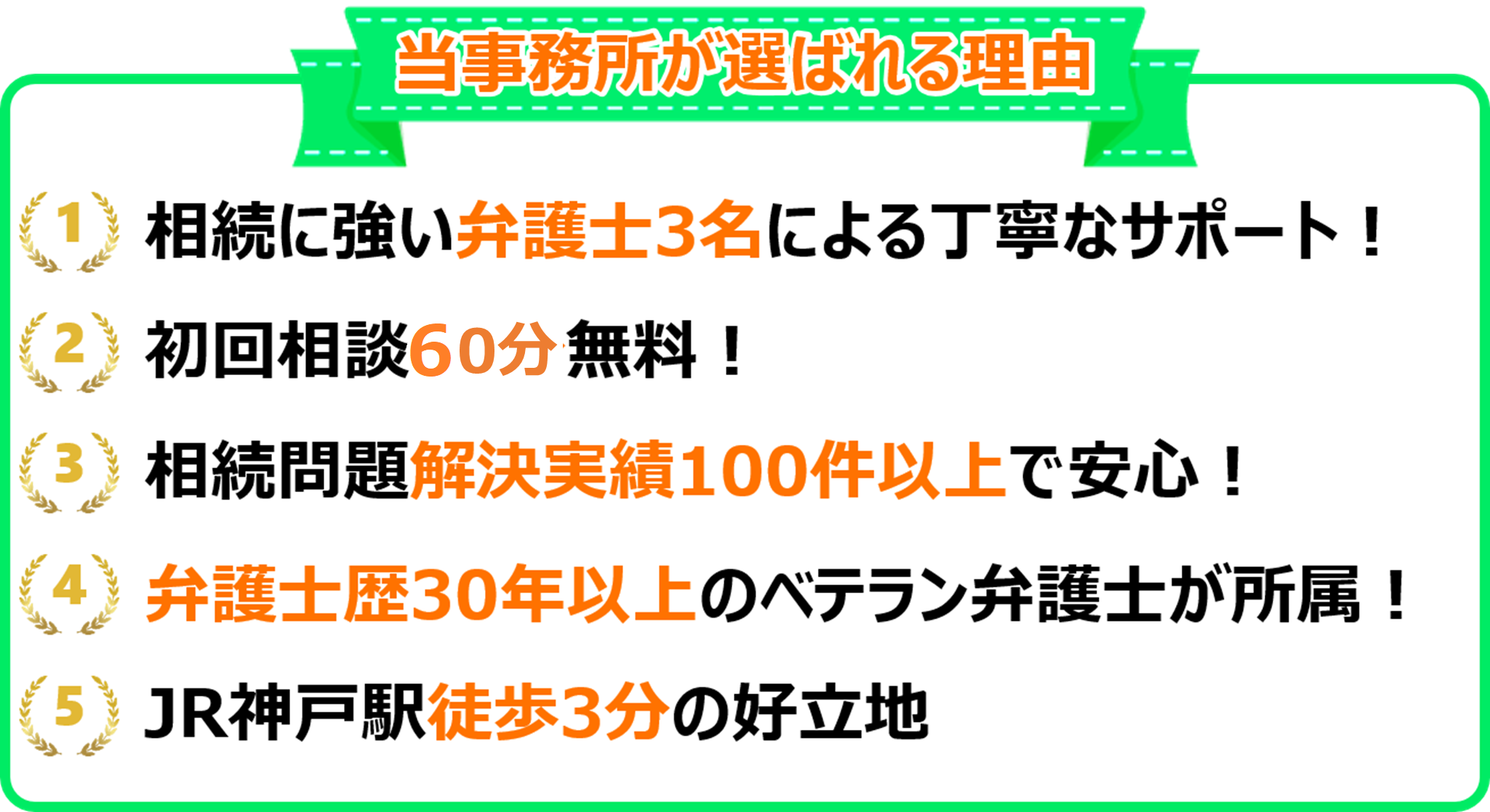

藤井義継法律事務所では、初回面談相談は60分無料となっております。

相続する人・財産を知りたい方 相続手続きを誰かにお任せしたい方

遺産の分け方に困っている方 納得できない遺言書が出てきた方

子どもを困らせないために遺言作成や家族信託などを検討している方 相続放棄をしたい方

などのニーズに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

当事務所が選ばれる理由

当事務所によく相談いただく内容TOP3

よくあるご質問

この記事の執筆者